國際雕塑藝術節如何凸顯在地性?

中國當代藝術界的展覽呈現方式,從宏觀上來說,近幾年來發生了一些轉向:由藝術雙年展、三年展、藝術節等國際普遍流行的展覽規制慢慢向藝術介入公共場域轉變,譬如裝置大地、雕塑藝術節等更微觀的方式轉變。

如果說藝術雙年展等形式規制承擔了更多藝術譜系的梳理、學術整理、藝術傳播與交流的功能,包括大家熟知的上海雙年展、成都雙年展、廣州三年展、銀川雙年展等,以成都雙年展為例,在2011年提出的主題“溪山清遠”,就是嘗試分析當代藝術創作向傳統藝術吸收、借鑒精華的有效梳理;那么,大地藝術節、雕塑節等藝術介入公共場域的方式則更多的是藝術系統內部對于自身邏輯體系的一次突破性嘗試,這幾種方式有別于前者最主要的一點是“在地性”,它要求藝術家呈現的藝術作品是與在地的自然、人文、社會、歷史等景觀發生視覺語言、內在邏輯上的關聯。?

創建于2000年的日本越后妻有國際大地藝術節,經過近20年的持續性建構,已經具備了國際影響力,在總監北川富郎的努力下,已然成為國際性大地藝術節,它集合藝術家、建筑師、設計師,通過在地藝術的形式,利用當地的水資源、梯田資源、雪資源、廢棄的村舍資源、特定的民俗資源創作藝術品,使得越后妻有重新煥發了生機。

所有這些,一個明顯的共同表征即是強調“在地性”,換句話說,藝術家創作的靈感、素材甚至是描述方式要符合在地的“景觀現實”,要與在地的自然、人文、風俗乃至村民發生互動,藝術家根據固有的藝術理念與語言風格,穿越時空的羈絆,創作出具有生命力的、鮮活的作品。實際上,藝術的魅力如何重新被激活,是藝術界近年來著重思考的話題。對于藝術家而言,藝術現實使得他們迫切需要尋找新的場域、新的物質性/精神性載體去再演繹當代藝術的可能性,無疑,蘊含著巨大可能性、曾經被忽視的鄉土、古城具有了巨大的優勢,它促使藝術家拋棄以往的藝術創作經驗,在新的語境面前,重新思考藝術所指的有效性。

即將在山西平遙古城舉行的首屆平遙國際雕塑節,在凸顯“在地性”方面做了很好的實踐與探索工作。本屆平遙國際雕塑節來自瑞士的參展藝術家拉斐爾·海帝(Raphael Hefti)即根據平遙古城的縣城原型進行藝術創作,為此提前駐地平遙古城,對古城的詳細資料進行藝術化的分析。他善于利用玻璃、鐵和相紙進行實驗,利用多種媒介的組合,相信他的作品在面對新的語境時,會誕生不一樣的藝術含義,無論對于藝術家本人還是平遙古城,都是雙贏的局面。

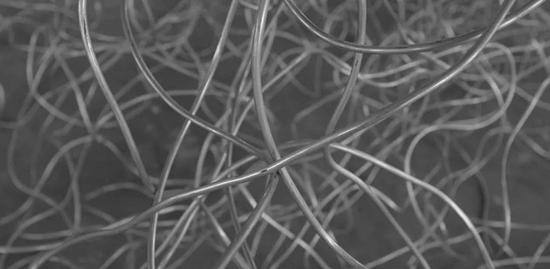

匈牙利藝術家尤納·弗萊德曼(Yona Friedman)帶來兩件特別具有紀念性的經典作品《Scribbles》,由平遙的學生以及居民共同完成,一件放置在室內,另一間則放在室外的開放式空間。這兩件新作品展示了藝術家秉持的不規則及即興結構,并完美地表達建筑與居住者的理想關系,作品使用了大約2公里的鋁線,呈現出錯綜復雜的、交錯的視覺效果,表達其對于平遙古城建筑群的獨特理解,同時學生與當地居民的加入互動,對于理解雕塑節或者藝術品有了更直觀且深入的思考。

多米尼卡·曼加諾&馬里克·范·羅伊組合(Dominico Mangano/Marieke van Rooy)將在平遙進行駐村計劃,和平遙當地的學生一起完成全新作品。藝術家的駐村計劃可以分為三部分,首先,兩位藝術家將和學生們一起做出能發出聲音,可以和風互動發出哨音的雕塑。這些雕塑主要代表了個人圖像經驗中的主要角色,從有形象的人物,物體到自然元素都有可能。第二部分將在這些雕塑都完成后,所有參與計劃的人將帶著已經完成的雕塑,去選定的地方(包含室外,室內以及代表性的地標附近)進行一場讓雕塑發聲的小型表演,這個過程同時也會用影片紀錄下來。最后一部分則是將影片以充滿詩意的形式,和先前完成的雕塑一起在雕塑節展出。?

所以,凸顯平遙國際雕塑藝術節“在地性”最重要的一點,也是衡量某個藝術節、鄉村計劃精彩與否的關鍵在于,藝術家如何打破固有的藝術經驗,將自己的藝術理念真正的根植于作品展出場域的景觀現實,這種景觀現實包括身體的、心理的、社會的、歷史的、自然的元素,去真正融合,不要試圖把藝術理念凌駕于景觀現實之上,真正和諧的是一種相輔相成的關系——類似于傳統觀點“天人合一”那樣。關于首屆平遙國際雕塑節,非常值得期待。

-

上一篇: 人物雕塑的表情塑造

-

- 玻璃鋼卡通馬拉松熊雕塑

- 12-03

- 雕塑案例

- 廣東東莞玻璃鋼卡通斗牛犬雕塑

- 11-30

- 動物雕塑案例 卡通雕塑案例

- 幾何多切面跑步運動玻璃鋼人物雕塑

- 11-30

- 人物雕塑案例

- 鏤空玻璃鋼水景大象雕塑

- 11-30

- 動物雕塑案例

-

- 深圳購物中心切面玻璃鋼組合花盆

- 12-03

- 花盆案例

- 蘭州室內購物商城玻璃鋼組合花盆

- 12-03

- 花盆案例

- 賓館玻璃鋼組合式花盆

- 12-02

- 花盆案例

- 售樓部異形玻璃鋼組合花盆

- 12-02

- 花盆案例